еҠ©жҲҗйҮ‘гҒ§еәғгҒҢгӮӢеӯҰдјҡгҒ®еҸҜиғҪжҖ§гҖҖпҪһз”іи«ӢгҒ®еҹәжң¬гҒЁжҺЎжҠһзҺҮгӮ’й«ҳгӮҒгӮӢдјҒз”»гғҺгӮҰгғҸгӮҰпҪһ

2025е№ҙ08жңҲ19ж—Ҙ

гҒҜгҒҳгӮҒгҒ« еҠ©жҲҗеҲ¶еәҰгӮ’жҙ»з”ЁгҒҷгӮӢж„Ҹзҫ©гҒЁгҒқгҒ®е®ҹдҫӢ

еӯҰдјҡйҒӢе–¶гҒ§гҖҢдәҲз®—гҒ®еҲ¶зҙ„гҖҚгҒ«жӮ©гӮ“гҒ зөҢйЁ“гҖҒгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒӢпјҹ

еҸӮеҠ иІ»гҒ гҒ‘гҒ§гҒҜйӣЈгҒ—гҒӢгҒЈгҒҹй«ҳеәҰгҒӘдјҒз”»гӮ„е……е®ҹгҒ—гҒҹйҒӢе–¶гӮӮгҖҒеҠ©жҲҗеҲ¶еәҰгӮ’жҙ»з”ЁгҒҷгӮҢгҒ°зқҖе®ҹгҒ«е®ҹзҸҫгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

дҫӢгҒҲгҒ°гҖҒдә¬йғҪгҒ®гҒЁгҒӮгӮӢеӯҰдјҡгҒ§гҒҜгҖҒж—Ҙжң¬еӯҰиЎ“жҢҜиҲҲдјҡпјҲж—Ҙжң¬гҒ®еӯҰиЎ“з ”з©¶гӮ’з·ҸеҗҲзҡ„гҒ«ж”ҜжҸҙгҒҷгӮӢзӢ¬з«ӢиЎҢж”ҝжі•дәәгҖӮж–ҮйғЁз§‘еӯҰзңҒгҒ®жүҖз®ЎгҖӮ1932е№ҙгҒ«жҳӯе’ҢеӨ©зҡҮгҒӢгӮүгҒ®еҫЎдёӢиіңйҮ‘гӮ’гӮӮгҒЁгҒ«еүөиЁӯгҖӮ2003е№ҙгҒӢгӮүзӢ¬з«ӢиЎҢж”ҝжі•дәәгҒЁгҒ—гҒҰйҒӢе–¶пјүгҒ®з ”究жҲҗжһңе…¬й–ӢдҝғйҖІиІ»гӮ’з”ЁгҒ„гҒҰжө·еӨ–гҒӢгӮүи¬ӣжј”иҖ…гӮ’жӢӣеҫ…гҖӮгҒқгҒ®зөҗжһңгҖҒеҸӮеҠ иҖ…ж•°гҒҢеӨ§е№…гҒ«еў—еҠ гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒ科еӯҰжҠҖиЎ“жҢҜиҲҲж©ҹж§ӢпјҲж—Ҙжң¬гҒ®з§‘еӯҰжҠҖиЎ“гҒ®жҢҜиҲҲгӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒҷгӮӢеӣҪз«Ӣз ”з©¶й–Ӣзҷәжі•дәәгҖӮж–ҮйғЁз§‘еӯҰзңҒгҒ®жүҖз®ЎгҖӮж–ҮйғЁз§‘еӯҰзңҒгҒ®д»ЈиЎЁзҡ„гҒӘиіҮйҮ‘й…ҚеҲҶж©ҹй–ўгҖӮ1996е№ҙиЁӯз«ӢпјүгҒ®ж”ҜжҸҙгӮ’жҙ»з”ЁгҒ—гҒҰиӢҘжүӢз ”з©¶иҖ…гҒ®ж—…иІ»гӮ’иЈңеҠ©гҒ—гҒҹдәӢдҫӢгҒ§гҒҜгҖҒз”ЈеӯҰйҖЈжҗәгҒ®ж–°гҒ—гҒ„жҺҘзӮ№гҒҢз”ҹгҒҫгӮҢгҒҹгҒЁе ұе‘ҠгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеҸӮеҠ иҖ…гҒӢгӮүгҒҜгҖҢгҒ“гҒ®еҠ©жҲҗгҒҢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°дјҒжҘӯгҒЁгҒ®еҮәдјҡгҒ„гҒҜеҫ—гӮүгӮҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹеЈ°гӮӮеҜ„гҒӣгӮүгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

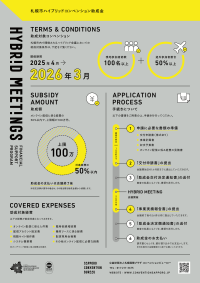

еҠ©жҲҗйҮ‘з”іи«ӢгҒҜгҖҒиіҮйҮ‘иӘҝйҒ”гҒ®жүӢж®өгҒ§гҒӮгӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒз”іи«ӢжӣёдҪңжҲҗгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰеӯҰдјҡгҒ®дҫЎеҖӨгӮ„е°ҶжқҘеғҸгӮ’иҰӢгҒӨгӮҒзӣҙгҒҷиІҙйҮҚгҒӘж©ҹдјҡгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ2024е№ҙеәҰд»ҘйҷҚгҒҜгҖҒгғҸгӮӨгғ–гғӘгғғгғүй–ӢеӮ¬гӮ’ж”ҜжҸҙгҒҷгӮӢеҲ¶еәҰгӮӮж•ҙеӮҷгҒ•гӮҢгҖҒзҸҫең°еҸӮеҠ иҖ…100еҗҚд»ҘдёҠгҒӢгҒӨзңҢеӨ–еҸӮеҠ иҖ…еүІеҗҲ50%д»ҘдёҠгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹж–°жқЎд»¶гҒ«гӮӮеҜҫеҝңеҸҜиғҪгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеҠ©жҲҗйҮ‘еҲ¶еәҰгҒҜгҖҒеӯҰдјҡгҒ®еӣҪйҡӣеҢ–гӮ„жҙ»еӢ•гҒ®еӨҡж§ҳеҢ–гӮ’еҠӣеј·гҒҸеҫҢжҠјгҒ—гҒҷгӮӢжҺЁйҖІеҠӣгҒЁгҒӘгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

гҒ“гӮҢгҒӢгӮүзҙ№д»ӢгҒҷгӮӢеҶ…е®№гҒҜгҖҒеҲқгӮҒгҒҰз”іи«ӢгҒҷгӮӢиӢҘжүӢгҒ®йҒӢе–¶жӢ…еҪ“иҖ…гӮ„гҖҒз”іи«ӢзөҢйЁ“иҖ…гғ—гғ©гӮ№ОұгҒ®дәӢеӢҷеұҖгғЎгғігғҗгғјгҒ®ж–№гҖ…гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҖҒе®ҹи·өзҡ„гҒ§е®ҹеӢҷгҒ®еҸӮиҖғгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮжңҖж–°гҒ®жғ…е ұгҒҜеҝ…гҒҡеҗ„еҠ©жҲҗж©ҹй–ўгҒ®WebгӮөгӮӨгғҲгӮ’гҒ”зўәиӘҚгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ

гҖҗеҸӮиҖғгҖ‘

гғ»з§‘еӯҰз ”з©¶иІ»еҠ©жҲҗдәӢжҘӯпјҲз§‘з ”иІ»пјүпҪңж—Ҙжң¬еӯҰиЎ“жҢҜиҲҲдјҡ

гғ»ж¬Ўдё–д»Јз ”з©¶иҖ…жҢ‘жҲҰзҡ„з ”з©¶гғ—гғӯгӮ°гғ©гғ пјҲSPRINGпјүпҪң科еӯҰжҠҖиЎ“жҢҜиҲҲж©ҹж§Ӣ

гғ»SPRINGдәӢжҘӯжҰӮиҰҒпҪңеҗҢеҝ—зӨҫеӨ§еӯҰ

гғ»жңӯе№ҢеёӮгғҸгӮӨгғ–гғӘгғғгғүгӮігғігғҷгғігӮ·гғ§гғіеҠ©жҲҗйҮ‘пҪңе…¬зӣҠиІЎеӣЈжі•дәәжңӯе№ҢеӣҪйҡӣгғ—гғ©гӮ¶ гӮігғігғҷгғігӮ·гғ§гғігғ“гғҘгғјгғӯгғј

1. дјҒз”»ж„ҸеӣігҒ®жҳҺзўәеҢ–гҒЁеӯҰиЎ“зҡ„дҫЎеҖӨгҒ®ж•ҙзҗҶгҒ®йҮҚиҰҒжҖ§

еҠ©жҲҗйҮ‘з”іи«ӢгҒ«гҒӮгҒҹгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒгҖҢгҒӘгҒңд»ҠгҖҒгҒ“гҒ®еӯҰдјҡгҒҢзӨҫдјҡгҒ«еҝ…иҰҒгҒЁгҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гҒӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶе•ҸгҒ„гҒ«зҡ„зўәгҒ«зӯ”гҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢйҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮеҜ©жҹ»е“ЎгҒҜйҷҗгӮүгӮҢгҒҹжҷӮй–“гҒ§еӨҡгҒҸгҒ®з”іи«ӢжӣёгӮ’зІҫжҹ»гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒдјҒз”»гҒ®зӢ¬иҮӘжҖ§гҒЁеӯҰиЎ“зҡ„гғ»зӨҫдјҡзҡ„дҫЎеҖӨгҒҢж—©жңҹгҒ«дјқгӮҸгӮӢж§ӢжҲҗгҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮеҜ©жҹ»е“ЎгҒ®йҷҗгӮүгӮҢгҒҹжҷӮй–“гӮ’ж„ҸиӯҳгҒ—гҖҒз°ЎжҪ”гҒ§йӯ…еҠӣзҡ„гҒӘж–Үз« гӮ’еҝғгҒҢгҒ‘гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

1.1. дјҒз”»гҒ®зӢ¬иҮӘжҖ§гҒЁзӨҫдјҡзҡ„ж„Ҹзҫ©гҒ®жҳҺж–ҮеҢ–

дјҒз”»гҒ®е·®еҲҘеҢ–гҒ®ж №жӢ гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒе®ўиҰізҡ„гҒӘгғҮгғјгӮҝгҒ®жҸҗзӨәгҒҢжңүеҠ№гҒ§гҒҷгҖӮ

дҫӢгҒҲгҒ°гҖҒж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдҪңж–ҮдҫӢгҒҜеҠ№жһңзҡ„гҒ§гҒҷгҖӮ

гҖҮгҖҮз’°еўғе·ҘеӯҰзі»гҒ®еӯҰдјҡгҒ§гҒҜгҖҢеёӮж°‘еҸӮеҠ еһӢз ”з©¶гҖҚгӮ’дјҒз”»гҒ®зү№еҫҙгҒЁгҒ—гҒҰжү“гҒЎеҮәгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮйҒҺеҺ»5е№ҙй–“гҒ«й–ӢеӮ¬гҒ•гӮҢгҒҹ20件гҒ®еӯҰдјҡгғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гӮ’еҲҶжһҗгҒ—гҒҹзөҗжһңгҖҒеёӮж°‘гҒ®еҸӮеҠ еүІеҗҲгҒҢе№іеқҮ5%жңӘжәҖгҒ гҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢеҲӨжҳҺгҖӮеҸӮеҠ иҮӘжІ»дҪ“гҒҜ12еёӮз”әжқ‘пјҲдәәеҸЈ35дёҮдәәзӣёеҪ“пјүгҖҒеёӮж°‘еҸӮеҠ зҺҮгҒҜ300еҗҚдёӯ60еҗҚпјҲзҙ„20%пјүгҖҒж”ҝзӯ–жҸҗиЁҖгҒҜ3件гҖҒгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒжң¬дјҒз”»гҒ§гҒҜең°еҹҹиӘІйЎҢгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢе…·дҪ“зҡ„гҒӘжҲҰз•ҘгӮ’жҸҗзӨәгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

гҒ“гҒҶгҒ—гҒҹж§ӢжҲҗгҒҜгҖҢзӨҫдјҡе®ҹиЈ…гҒёгҒ®еұ•жңӣгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰй«ҳгҒҸи©•дҫЎгҒ•гӮҢгҖҒжҺЎжҠһгҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гӮ’й«ҳгӮҒгҒҫгҒҷгҖӮ

1.2. еӯҰиЎ“зҡ„дҫЎеҖӨгҒ®е®ўиҰізҡ„и©•дҫЎгҒЁж №жӢ гҒ®жҸҗзӨә

гҖҢеӯҰиЎ“зҡ„гҒ«дҫЎеҖӨгҒҢгҒӮгӮӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶдё»иҰізҡ„гҒӘиЎЁзҸҫгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒе…·дҪ“зҡ„гҒӘе®ҹзёҫгғҮгғјгӮҝгҒ«гӮҲгӮӢиӘ¬жҳҺгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮеӯҰдјҡгҒ®е№ҙж¬ЎеӨ§дјҡгҒ®еҸӮеҠ иҖ…ж•°гҒ®еў—еҠ гӮ„гҖҒи«–ж–ҮгҒ®иў«еј•з”Ёж•°гҒҢеў—еҠ гҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгӮ’зӨәгҒҷгҒ“гҒЁгҒҜйҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮеҠ гҒҲгҒҰгҖҒжәҖи¶іеәҰиӘҝжҹ»гҖҒе…ұеҗҢз ”з©¶гҒ®еүөеҮәгҖҒзү№иЁұеҮәйЎҳгҒӘгҒ©гҖҒиіӘзҡ„гҒӘжҲҗжһңгӮ’дҪөгҒӣгҒҰзҙ№д»ӢгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§иӘ¬еҫ—еҠӣгӮ’й«ҳгӮҒгҒҰгҒ„гҒ‘гҒҫгҒҷгҖӮ2025е№ҙеәҰд»ҘйҷҚгҒ®з§‘еӯҰз ”з©¶иІ»еҠ©жҲҗдәӢжҘӯпјҲз§‘з ”иІ»пјүеҲ¶еәҰгҒ§гӮӮгҖҒгҖҢз ”з©¶гҒ®гӮӨгғігғ‘гӮҜгғҲгҖҚгӮ„гҖҢиӢҘжүӢиӮІжҲҗгҒ®жҲҗжһңгҖҚгӮ’е…·дҪ“зҡ„гҒӘж•°еҖӨгҒ§зӨәгҒҷгҒ“гҒЁгҒҢйҮҚиҰ–гҒ•гӮҢгӮӢеӮҫеҗ‘гҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгғҸгӮӨгғ–гғӘгғғгғүй–ӢеӮ¬гҒ®е ҙеҗҲгҒ«гҒҜгҖҒгӮөгӮӨгғҲгҒёгҒ®гӮўгӮҜгӮ»гӮ№ж•°гӮ„гӮ»гғғгӮ·гғ§гғігҒ§гҒ®еӣһеҸҺгӮўгғігӮұгғјгғҲж•°гҒ®жҸҗзӨәгӮӮиӘ¬еҫ—еҠӣгҒҢдёҠгҒҢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҗеҸӮиҖғгҖ‘

гғ»д»Өе’Ң7(2025)е№ҙеәҰ 科еӯҰз ”з©¶иІ»еҠ©жҲҗдәӢжҘӯ е…¬еӢҹиҰҒй ҳпҪңж–ҮйғЁз§‘еӯҰзңҒ

2. з”іи«Ӣжә–еӮҷгғ»и©•дҫЎгғқгӮӨгғігғҲгғ»жҺЎжҠһгҒ«еҗ‘гҒ‘гҒҹе·ҘеӨ«

еҠ©жҲҗйҮ‘гҒ®з”іи«ӢгҖҒгҖҢгҒӣгҒЈгҒӢгҒҸжҷӮй–“гӮ’гҒӢгҒ‘гҒҰжӣёгҒ„гҒҹгҒ®гҒ«иҗҪгҒЎгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгӮүгҒ©гҒҶгҒ—гӮҲгҒҶвҖҰгҖҚгҒқгҒҶиҖғгҒҲгӮӢж–№гӮӮеӨҡгҒ„гҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮжҲҗеҠҹгҒ®йҚөгҒҜгҖҒгҖҺеҜ©жҹ»е“ЎгҒ®з«Ӣе ҙгҒ«з«ӢгҒЈгҒҰиҖғгҒҲгӮӢгҖҸе§ҝеӢўгҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮе№іеқҮгҒ—гҒҰгҖҒеҜ©жҹ»е“ЎгҒҜ1件гҒ®з”іи«ӢгҒ«гҒӨгҒҚжҰӮиҰҒгӮ’зҙ„15еҲҶгҒ§жҠҠжҸЎгҒ—гҖҒгҒқгҒ®еҫҢ30еҲҶеүҚеҫҢгҒ§и©ізҙ°гӮ’зІҫжҹ»гҒҷгӮӢгӮұгғјгӮ№гҒҢеӨҡгҒҸгҖҒзҹӯжҷӮй–“гҒ§йӯ…еҠӣгҒҢдјқгӮҸгӮӢж§ӢжҲҗгҒҢйҮҚиҰҒгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

2.1. з”іи«ӢжӣёйЎһгҒ®ж§ӢжҲҗгҒЁиЁҳиҝ°гҒ®гғқгӮӨгғігғҲ

з”іи«ӢжӣёгҒҜгҖҢ30з§’гҒ§жҰӮиҰҒгҒҢдјқгӮҸгӮӢгҖҚгӮҲгҒҶгҒ«еҲҶгҒӢгӮҠгӮ„гҒҷгҒ„ж§ӢжҲҗгҒ«гҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

е®ҹйҡӣгҒ«жҺЎжҠһгҒ•гӮҢгҒҹз”іи«ӢжӣёгҒ§гҒҜгҖҒдјҒз”»жҰӮиҰҒпјҲ200еӯ—д»ҘеҶ…пјүгҒ§дё»ж—ЁгӮ’з°ЎжҪ”гҒ«иӘ¬жҳҺгҒ—гҖҒз¶ҡгҒҸиғҢжҷҜгғ»еҝ…иҰҒжҖ§гҒ®гӮ»гӮҜгӮ·гғ§гғігҒ§гҒҜгҖҒзҸҫзҠ¶гҒ®еҲҶжһҗгҒЁзӨҫдјҡзҡ„гғӢгғјгӮәгӮ’е®ҡйҮҸзҡ„гҒ«иЁҳиҝ°гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮе®ҹж–ҪиЁҲз”»гҒ«гҒҜгҖҒе…·дҪ“зҡ„гҒӘгӮ№гӮұгӮёгғҘгғјгғ«гӮ„иІ¬д»»дҪ“еҲ¶гҖҒжғіе®ҡгҒ•гӮҢгӮӢгғӘгӮ№гӮҜгҒЁеҜҫзӯ–гӮ’иЁҳиҝ°гҒҷгӮӢгҒЁеҠ№жһңзҡ„гҒ§гҒҷгҖӮ

иЎЁзҸҫгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒе°Ӯй–Җз”ЁиӘһгӮ’йҒҝгҒ‘гҖҒиӘ°гҒ«гҒ§гӮӮдјқгӮҸгӮӢе№іжҳ“гҒӘиӘһгӮҠеҸЈгӮ’еҝғгҒҢгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°гҖҒгҖҢAIгҒ®зІҫеәҰеҗ‘дёҠгӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒ—гҒҹжҠҖиЎ“й–ӢзҷәгҖҚгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒзӣ®зҡ„гҒЁжүӢж®өгӮ’дёҖж–ҮгҒ§дјқгҒҲгӮӢе·ҘеӨ«гҒҢжңүеҠ№гҒ§гҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгҖҢеҸӮеҠ иҖ…500еҗҚгҖҚгҖҢеӣҪйҡӣйҖЈжҗә10гҒӢеӣҪгҖҚгҒӘгҒ©гҖҒеӣіејҸеҢ–гҒ«гӮҲгӮӢиҰ–иҰҡзҡ„иЈңеј·гӮӮжңүеҠ№гҒ§гҒҷгҖӮ

2.2. дәҲз®—иЁҲз”»гҒ®еҰҘеҪ“жҖ§гҒЁйҖҸжҳҺжҖ§гҒ®зўәдҝқ

дәҲз®—иЁҲз”»гҒҜйҮ‘йЎҚгҒ®жӯЈзўәгҒ•д»ҘдёҠгҒ«гҖҒгҖҢз©Қз®—ж №жӢ гҒ®жҳҺзӨәгҖҚгҒҢйҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ

дҫӢгҒҲгҒ°гҖҒж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘз©Қз®—ж №жӢ гӮ’жҳҺзӨәгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

- жӢӣиҒҳж—…иІ»120дёҮеҶҶпјҲжө·еӨ–и¬ӣжј”иҖ…4еҗҚГ—30дёҮеҶҶпјү

- дјҡе ҙиІ»60дёҮеҶҶпјҲ2ж—Ҙй–“Г—иЁӯеӮҷиҫјгҒҝпјү

- еҚ°еҲ·иІ»45дёҮеҶҶпјҲиҰҒж—ЁйӣҶ300йғЁГ—1,500еҶҶпјү

- дәә件費50дёҮеҶҶпјҲйҒӢе–¶иЈңеҠ©20жҷӮй–“Г—жҷӮзөҰ2,500еҶҶГ—10еҗҚпјү

- гҒқгҒ®д»–ж¶ҲиҖ—е“ҒиІ»25дёҮеҶҶ

гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹеҶ…иЁігҒ«еҠ гҒҲгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®иҰӢз©ҚгӮӮгӮҠеҸ–еҫ—е…ҲгӮ„йҒёе®ҡзҗҶз”ұпјҲдҫӢпјҡAзӨҫгӮ’йҒёе®ҡгҒ—гҒҹзҗҶз”ұгҒҜдҫЎж јгҒЁе®ҹзёҫгҒ®дёЎйқўгҒ§е„ӘгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒҹгӮҒпјүгӮ’иЁҳиҝ°гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒеҠ©жҲҗйҮ‘д»ҘеӨ–гҒ®иІЎжәҗпјҲеҸӮеҠ иІ»гҖҒдјҒжҘӯеҚ”иіӣгҖҒеӨ§еӯҰж”ҜжҸҙгҒӘгҒ©пјүгӮ’жҳҺзӨәгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒдәӢжҘӯз¶ҷз¶ҡжҖ§гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢи©•дҫЎгӮӮеҗ‘дёҠгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҗеҸӮиҖғгҖ‘

гғ»гӮҲгҒҸй ӮгҒҸиіӘе•ҸйӣҶ з”ЈеӯҰе…ұеҗҢ е…ұйҖҡдәӢй …пҪңеӣҪз«Ӣз ”з©¶й–Ӣзҷәжі•дәә 科еӯҰжҠҖиЎ“жҢҜиҲҲж©ҹж§Ӣ

гғ»еҠ©жҲҗеҝңеӢҹжЎҲеҶ…FAQпҪңе…¬зӣҠиІЎеӣЈжі•дәәгғҲгғЁгӮҝиІЎеӣЈ

3. жҺЎжҠһеҫҢгҒ®йҒӢе–¶гҒЁжҲҗжһңгҒ®жңҖеӨ§еҢ–

еҠ©жҲҗйҮ‘гҒ®жҺЎжҠһгҒҜзӣ®зҡ„йҒ”жҲҗгҒ®гҖҢе§ӢгҒҫгӮҠгҖҚгҒ«йҒҺгҒҺгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮжҺЎжҠһеҫҢгҒ®йҒӢе–¶гӮ’дёҒеҜ§гҒ«иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҖҒж¬Ўеӣһд»ҘйҷҚгҒ®з”іи«ӢгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢи©•дҫЎеҗ‘дёҠгҒ«гӮӮгҒӨгҒӘгҒҢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

3.1. йҖІжҚ—з®ЎзҗҶгҒЁе ұе‘ҠдҪ“еҲ¶гҒ®ж§ӢзҜү

гғ—гғӯгӮёгӮ§гӮҜгғҲгҒ®йҖІиЎҢзҠ¶жіҒгӮ’еҸҜиҰ–еҢ–гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҖҒеҶҶж»‘гҒӘйҒӢе–¶гҒ®йҚөгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮжңҲж¬ЎгғўгғӢгӮҝгғӘгғігӮ°гҒ§гҒҜеҸӮеҠ иҖ…ж•°гҖҒеҚ”иіӣйҮ‘йЎҚгҖҒгғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҒ®йҖІиЎҢзҠ¶жіҒгҒӘгҒ©гӮ’жҠҠжҸЎгҒ—гҖҒеӣӣеҚҠжңҹеҲҶжһҗгҒ§гҒҜдәҲз®—еҹ·иЎҢгғ»гғӘгӮ№гӮҜз®ЎзҗҶгғ»жәҖи¶іеәҰиӘҝжҹ»гӮ’иЎҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ•гӮүгҒ«е№ҙж¬Ўи©•дҫЎгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰжҲҗжһңгӮ’з·ҸжӢ¬гҒ—гҖҒж¬Ўе№ҙеәҰгҒёгҒ®ж”№е–„гҒ«гҒӨгҒӘгҒ’гҒҫгҒҷгҖӮз”іиҫјгҒҝжңҹйҷҗгҒҢиҝ«гҒЈгҒҰгҒ„гҒҹеӯҰдјҡгҒ®дәӢдҫӢгҒ§гҒҜгҖҒжңҲж¬ЎгғҮгғјгӮҝгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҸӮеҠ зҷ»йҢІгҒ®йҒ…гӮҢгӮ’ж—©жңҹгҒ«еҜҹзҹҘгҒ—гҖҒSNSгӮ„гғЎгғјгғ«гҒ«гӮҲгӮӢеәғе ұеј·еҢ–гҒ§еҸӮеҠ иҖ…ж•°зӣ®жЁҷгӮ’йҒ”жҲҗгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮеӣӣеҚҠжңҹгҒ”гҒЁгҒ®е ұе‘ҠгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰдјҒжҘӯеҚ”иіӣгҒ®еЈ°гӮ’еҸҚжҳ гҒ—гҖҒжәҖи¶іеәҰгӮ’й«ҳгӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

3.2. жҲҗжһңгҒ®еҸҜиҰ–еҢ–гҒЁжіўеҸҠеҠ№жһңгҒ®еүөеҮә

еҠ©жҲҗдәӢжҘӯгҒ«гӮҲгӮӢжҲҗжһңгҒҜгҖҒеӯҰдјҡеҶ…йғЁгҒ«гҒЁгҒ©гҒҫгӮүгҒҡгҖҒзӨҫдјҡе…ЁдҪ“гӮ„еӯҰиЎ“з•ҢгҒёжіўеҸҠгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘзҷәдҝЎгҒҢжңӣгҒҫгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ

дҫӢгҒҲгҒ°гҖҒжҹ»иӘӯд»ҳгҒҚи«–ж–ҮгҒ«гӮҲгӮӢзҷәиЎЁгӮ„еӯҰиЎ“иӘҢгҒёгҒ®жҺІијүгҖҒеӯҰдјҡгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢзҷәиЎЁгҒӘгҒ©еӯҰиЎ“зҡ„гҒӘжҲҗжһңгҒҢйҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮеҠ гҒҲгҒҰгҖҒең°еҹҹзҙҷгҒёгҒ®жҺІијүгҖҒж”ҝзӯ–жҸҗиЁҖгҒ®дҪңжҲҗгҖҒз”ЈжҘӯз•ҢгҒЁгҒ®йҖЈжҗәгӮ»гғҹгғҠгғјгҒ®й–ӢеӮ¬гҒӘгҒ©зӨҫдјҡзҡ„гғ¬гғҷгғ«гҒ§гҒ®жғ…е ұзҷәдҝЎгҒҢеҠ гӮҸгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгӮҲгӮҠеәғзҜ„гҒӘеҠ№жһңгҒҢеҫ—гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒҫгҒҹгҖҒйҒӢе–¶гғҺгӮҰгғҸгӮҰгҒ®е…ұжңүгӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒ—гҒҹгғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜеҪўжҲҗгҒЁжҷ®еҸҠиіҮж–ҷгҒ®дҪңжҲҗгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒд»–еӯҰдјҡгҒёгҒ®жіўеҸҠгӮӮеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮе®ҹйҡӣгҖҒеӯҰдјҡйҒӢе–¶гғҸгғігғүгғ–гғғгӮҜгӮ’дҪңжҲҗгғ»й…ҚдҝЎгҒ—гҒҹдәӢдҫӢгҒ§гҒҜгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®еӯҰдјҡгҒ®еҸӮз”»гҒЁ1дёҮеӣһгӮ’и¶…гҒҲгӮӢгғҖгӮҰгғігғӯгғјгғүе®ҹзёҫгӮ’йҒ”жҲҗгҒ—гҖҒж¬ЎгҒ®еҠ©жҲҗз”іи«ӢгӮ„ж”ҝзӯ–йҖЈжҗәгҒёгҒЁгҒӨгҒӘгҒҢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҗеҸӮиҖғгҖ‘

гғ»зӨҫдјҡ科еӯҰ еҠ©жҲҗе®ҹзёҫе ұе‘ҠжӣёпҪңе…¬зӣҠиІЎеӣЈжі•дәә йҮҺжқ‘иІЎеӣЈ

гғ»2022е№ҙеәҰ дәӢжҘӯе ұе‘ҠжӣёпҪңе…¬зӣҠиІЎеӣЈжі•дәә зЁІзӣӣиІЎеӣЈ

гғ»гҖҢеӯҰдјҡйҒӢ営委員еҗ‘гҒ‘гҖҚеӯҰдјҡйҒӢе–¶гҒ®еҠ№зҺҮеҢ–гӮ’гӮөгғқгғјгғҲгҒҷгӮӢгғҖгӮҰгғігғӯгғјгғүйӣҶпҪңгҒ“гӮҢгҒӢгӮүгҒ®еӯҰдјҡ.com

гӮҲгҒҸгҒӮгӮӢиіӘе•ҸпјҲFAQпјү

Q1пјҡжҺЎжҠһзҺҮгҒҢдҪҺгҒ„гҒЁиҒһгҒ„гҒҹгҒ‘гҒ©гҖҒжң¬еҪ“гҒ«еҸ—гҒӢгӮӢгҒ®пјҹ

A1пјҡеҲқгӮҒгҒҰгҒ®з”іи«ӢгҖҒдёҚе®үгҒ§гҒҷгӮҲгҒӯгҖӮжҺЎжҠһзҺҮгҒҜгӮ„гӮ„дҪҺгӮҒгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒйҒҺеҺ»гҒ®дәӢдҫӢгӮ„жҲҗеҠҹгҒ®гғқгӮӨгғігғҲгӮ’еҸӮиҖғгҒ«гҒ—гҒӘгҒҢгӮүжә–еӮҷгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒжҺЎжҠһгҒ®еҸҜиғҪжҖ§гҒҜзқҖе®ҹгҒ«й«ҳгҒҫгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

Q2пјҡжӣёйЎһдҪңжҲҗгҒ«гҒ©гӮҢгҒҸгӮүгҒ„жҷӮй–“гҒҢгҒӢгҒӢгӮӢпјҹ

A2пјҡжә–еӮҷгҒӢгӮүжҸҗеҮәгҒҫгҒ§зҙ„4гғ¶жңҲзЁӢеәҰгӮ’иҰӢиҫјгӮҖгҒЁе®үеҝғгҒ§гҒҷгҖӮгӮ№гӮұгӮёгғҘгғјгғ«гҒ«дҪҷиЈ•гӮ’жҢҒгҒҹгҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжҺЁеҘЁгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ

Q3пјҡдёҚжҺЎжҠһгҒ гҒЈгҒҹе ҙеҗҲгҖҒж¬ЎгҒ®з”іи«ӢгҒёгҒ®еҪұйҹҝгҒҢеҝғй…ҚгҒ§гҒҷпјҹ

A3пјҡеӨ§гҒҚгҒӘеҪұйҹҝгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮдёҚжҺЎжҠһгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒеҜ©жҹ»гӮігғЎгғігғҲгӮ’гӮӮгҒЁгҒ«ж”№е–„зӮ№гӮ’жҳҺзўәгҒ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒж¬Ўеӣһд»ҘйҷҚгҒ®жҲҗеҠҹзҺҮеҗ‘дёҠгҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

Q4пјҡиӨҮж•°гҒ®еҠ©жҲҗйҮ‘гҒ«еҗҢжҷӮгҒ«з”іи«ӢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҒӢпјҹ

A4пјҡеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮгҒҹгҒ гҒ—гҖҒеҗ„еҲ¶еәҰгҒ®иҰҸе®ҡгӮ’еҚҒеҲҶгҒ«зўәиӘҚгҒ—гҒҹдёҠгҒ§гҖҒз”іи«ӢеҶ…е®№гӮ’йҮҚиӨҮгҒ•гҒӣгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶз•ҷж„ҸгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢйҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ

Q5пјҡжҺЎжҠһеҫҢгҒ®е ұе‘Ҡзҫ©еӢҷгҒҜгҒ©гҒ®гҒҸгӮүгҒ„гҒ§гҒҷгҒӢпјҹ

A5пјҡеҠ©жҲҗж©ҹй–ўгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢдёӯй–“гҒҠгӮҲгҒіжңҖзөӮе ұе‘ҠгҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮдәӢеүҚгҒ«жңҲж¬Ўз®ЎзҗҶгҒӘгҒ©гҒ§иЁҳйҢІгӮ’и“„з©ҚгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҒЁгҖҒе ұе‘ҠдҪңжҘӯгҒҢгӮ№гғ гғјгӮәгҒ§гҒҷгҖӮ

Q6пјҡ2024е№ҙгҒ®гғҸгӮӨгғ–гғӘгғғгғүй–ӢеӮ¬гҒ«й–ўгҒҷгӮӢеҠ©жҲҗйҮ‘гҒ®еҜҫеҝңзҠ¶жіҒгҒҜпјҹ

A6пјҡеӨҡгҒҸгҒ®еҠ©жҲҗеҲ¶еәҰгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒгғҸгӮӨгғ–гғӘгғғгғүй–ӢеӮ¬гҒёгҒ®ж”ҜжҸҙгҒҢеҗ«гҒҫгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮжқЎд»¶гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒзҸҫең°еҸӮеҠ иҖ…100еҗҚд»ҘдёҠгғ»зңҢеӨ–еҸӮеҠ иҖ…жҜ”зҺҮ50%д»ҘдёҠгҒӘгҒ©гҒҢеҠ гҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгӮұгғјгӮ№гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҗгҒҷгҒҗгҒ«дҪҝгҒҲгӮӢгҖ‘еҠ©жҲҗйҮ‘з”іи«ӢжҲҗеҠҹгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®гғҒгӮ§гғғгӮҜгғӘгӮ№гғҲ

з”іи«ӢеүҚпјҲ4пҪһ6гғ¶жңҲеүҚпјү

в–Ў йЎһдјјеҠ©жҲҗеҲ¶еәҰгҒ®жҺЎжҠһдәӢдҫӢгӮ’5件д»ҘдёҠиӘҝжҹ»гҒ—гҖҒдјҒз”»гҒ®зӢ¬иҮӘжҖ§гӮ„зӨҫдјҡзҡ„ж„Ҹзҫ©гӮ’е…·дҪ“зҡ„гҒ«ж•ҙзҗҶгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҖӮ

в–Ў йҒҺеҺ»3е№ҙеҲҶгҒ®е®ҹзёҫгғҮгғјгӮҝгӮ’ж•ҙеӮҷгҒ—гҖҒжіўеҸҠеҠ№жһңгӮ’е®ҡйҮҸзҡ„гҒ«жҚүгҒҲгҒҰгҒҠгҒҸгҖӮ

з”іи«ӢжӣёдҪңжҲҗпјҲ2пҪһ3гғ¶жңҲеүҚпјү

в–Ў дјҒз”»жҰӮиҰҒпјҲ200еӯ—д»ҘеҶ…пјүгӮ’е…ҲгҒ«дҪңжҲҗгҒ—гҖҒе°Ӯй–Җз”ЁиӘһгӮ’йҒҝгҒ‘гҒӘгҒҢгӮүгҖҒеҲҶгҒӢгӮҠгӮ„гҒҷгҒҸиЁҳиҝ°гҒҷгӮӢгҖӮ

в–Ў дәҲз®—гҒҜиӨҮж•°жҘӯиҖ…гҒӢгӮүиҰӢз©ҚгӮӮгӮҠгӮ’еҸ–еҫ—гҒ—гҖҒз©Қз®—ж №жӢ гӮ’жҳҺзӨәгҒҷгӮӢгҖӮ

в–Ў и©ізҙ°гҒӘгӮҝгӮӨгғ гӮ№гӮұгӮёгғҘгғјгғ«гӮ„еӣіиЎЁгғ»гӮ°гғ©гғ•гҒӘгҒ©иҰ–иҰҡиіҮж–ҷгӮ’з”Ёж„ҸгҒ—гҖҒгғӘгӮ№гӮҜгҒёгҒ®еҜҫеҝңзӯ–гӮӮ3гғ‘гӮҝгғјгғід»ҘдёҠзӨәгҒҷгҖӮ

жҸҗеҮәзӣҙеүҚпјҲ1гғ¶жңҲеүҚпјү

в–Ў 第дёүиҖ…гҒ«гӮҲгӮӢеҶ…е®№зўәиӘҚгӮ’2еҗҚд»ҘдёҠгҒ«дҫқй јгҒ—гҖҒиӘӨеӯ—и„ұеӯ—гӮ„иЎЁиЁҳгҒ®зөұдёҖгӮ’гғҒгӮ§гғғгӮҜгҒҷгӮӢгҖӮ

в–Ў еҝ…иҰҒжӣёйЎһгҒ®жҸҗеҮәжјҸгӮҢгҒҢгҒӘгҒ„гҒӢзўәиӘҚгҒ—гҖҒз· гӮҒеҲҮгӮҠгҒ®3ж—ҘеүҚгҒ«гҒҜжҸҗеҮәгӮ’е®ҢдәҶгҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҖӮ

жҺЎжҠһеҫҢ

в–Ў жңҲж¬ЎгҒ§йҖІжҚ—гӮ’з®ЎзҗҶгҒ—гҖҒе®ҡжңҹзҡ„гҒӘе ұе‘ҠгӮ’е®ҹж–ҪгҒҷгӮӢгҖӮ

в–Ў жҲҗжһңгҒҜеӯҰиЎ“гғ»зӨҫдјҡгғ»гӮігғҹгғҘгғӢгғҶгӮЈгҒ®еҗ„еұӨгҒ«еҸҜиҰ–еҢ–гҒ—гҖҒж¬Ўеӣһз”іи«ӢгҒёгҒ®жҙ»з”ЁгҒ«еҗ‘гҒ‘гҒҹиЁҳйҢІж•ҙзҗҶгҒЁж”№е–„зӮ№гҒ®жҠҪеҮәгӮ’иЎҢгҒҶгҖӮ

жңҖж–°гҒ®еҠ©жҲҗйҮ‘еҲ¶еәҰгҒ®еӨүеҢ–гҒЁеҜҫеҝңзӯ–

жңҖиҝ‘гҒ®еҠ©жҲҗйҮ‘еҲ¶еәҰгҒ«иҰӢгӮүгӮҢгӮӢдё»гҒӘгғҲгғ¬гғігғүгҒҜгҖҒж¬ЎгҒ®5гҒӨгҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒ«йӣҶзҙ„гҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ

- зӨҫдјҡиӘІйЎҢи§ЈжұәгҒЁSDGsгҒёгҒ®иІўзҢ®гҒ®йҮҚиҰ–

- еӨҡгҒҸгҒ®еҠ©жҲҗж©ҹй–ўгҒҢгҖҒеҚҳгҒӘгӮӢеӯҰиЎ“зҡ„жҲҗжһңгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒзӨҫдјҡиӘІйЎҢгҒ®и§ЈжұәгӮ„SDGsпјҲжҢҒз¶ҡеҸҜиғҪгҒӘй–Ӣзҷәзӣ®жЁҷпјүгҒёгҒ®иІўзҢ®гӮ’з”іи«ӢгҒ®йҮҚиҰҒгҒӘи©•дҫЎи»ёгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

- з”іи«ӢжӣёгҒ§гҒҜгҖҒгҖҢең°зҗғжё©жҡ–еҢ–еҜҫзӯ–гҖҚгҖҢиІ§еӣ°гҖҚгҖҢгӮёгӮ§гғігғҖгғје№ізӯүгҖҚгҖҢең°еҹҹжҙ»жҖ§еҢ–гҖҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹе…·дҪ“зҡ„гҒӘSDGsгҒ®зӣ®жЁҷгҒ«гҖҒгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иІўзҢ®гҒ§гҒҚгӮӢгҒӢгӮ’жҳҺиЁҳгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ

- дҫӢгҒҲгҒ°гҖҒз’°еўғе·ҘеӯҰзі»гҒ®еӯҰдјҡгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҢж°—еҖҷеӨүеӢ•еҜҫзӯ–пјҲSDGsзӣ®жЁҷ13пјүгҖҚгҖҒең°еҹҹеҢ»зҷӮзі»гҒ®еӯҰдјҡгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°гҖҢгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®дәәгҒ«еҒҘеә·гҒЁзҰҸзҘүгӮ’пјҲSDGsзӣ®жЁҷ3пјүгҖҚгҒӘгҒ©гҖҒеӯҰдјҡгҒ®гғҶгғјгғһгҒЁSDGsгӮ’зөҗгҒігҒӨгҒ‘гӮӢиҰ–зӮ№гҒҢйҮҚиҰҒгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

- иӢҘжүӢз ”з©¶иҖ…гғ»еҘіжҖ§з ”究иҖ…гҒёгҒ®ж”ҜжҸҙеј·еҢ–

- ж¬Ўдё–д»ЈгӮ’жӢ…гҒҶз ”з©¶иҖ…гҒ®иӮІжҲҗгӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒиӢҘжүӢз ”з©¶иҖ…гӮ„еҘіжҖ§з ”究иҖ…гӮ’еҜҫиұЎгҒЁгҒ—гҒҹе°Ӯз”ЁгҒ®еҠ©жҲҗйҮ‘гҒҢеў—еҠ гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

- гӮӯгғЈгғӘгӮўгҒ®еҲқжңҹж®өйҡҺгҒ«гҒӮгӮӢз ”з©¶иҖ…гҒ®иҮӘз«ӢгӮ’дҝғгҒҷгҒҹгӮҒгҒ®з ”究費гӮ„гҖҒгғ©гӮӨгғ•гӮӨгғҷгғігғҲпјҲеҮәз”Јгғ»иӮІе…җгҒӘгҒ©пјүгҒЁз ”究жҙ»еӢ•гҒ®дёЎз«ӢгӮ’ж”ҜжҸҙгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®еҠ©жҲҗгҒҢж•ҙеӮҷгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

- з”іи«ӢжӣёгҒ§гҒҜгҖҒиӢҘжүӢз ”з©¶иҖ…гҒ®иӮІжҲҗиЁҲз”»гӮ„гҖҒгғҖгӮӨгғҗгғјгӮ·гғҶгӮЈжҺЁйҖІгҒ«еҗ‘гҒ‘гҒҹеҸ–гӮҠзө„гҒҝгӮ’е…·дҪ“зҡ„гҒ«зӨәгҒҷгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒи©•дҫЎгҒҢй«ҳгҒҫгӮӢеӮҫеҗ‘гҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

- гғҸгӮӨгғ–гғӘгғғгғүй–ӢеӮ¬гҒёгҒ®еҜҫеҝңгҒЁи©•дҫЎ

- гғ‘гғігғҮгғҹгғғгӮҜгӮ’зөҢгҒҰгҖҒеӯҰдјҡйҒӢе–¶гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгӮӘгғігғ©гӮӨгғігҒЁгӮӘгғ•гғ©гӮӨгғігҒ®иһҚеҗҲпјҲгғҸгӮӨгғ–гғӘгғғгғүй–ӢеӮ¬пјүгҒҢе®ҡзқҖгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

- еӨҡгҒҸгҒ®еҠ©жҲҗж©ҹй–ўгҒҢгҖҒгғҸгӮӨгғ–гғӘгғғгғүй–ӢеӮ¬гҒ«еҝ…иҰҒгҒӘиІ»з”ЁпјҲгӮӘгғігғ©гӮӨгғій…ҚдҝЎиЁӯеӮҷиІ»гҖҒгғ—гғ©гғғгғҲгғ•гӮ©гғјгғ еҲ©з”Ёж–ҷгҒӘгҒ©пјүгӮ’еҠ©жҲҗеҜҫиұЎгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

- гҒҹгҒ гҒ—гҖҒеҚҳгҒ«гӮӘгғігғ©гӮӨгғій–ӢеӮ¬гӮ’иЎҢгҒҶгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒзҸҫең°еҸӮеҠ иҖ…гҒЁгӮӘгғігғ©гӮӨгғіеҸӮеҠ иҖ…гҒ®еҸҢж–№еҗ‘зҡ„гҒӘгӮігғҹгғҘгғӢгӮұгғјгӮ·гғ§гғігӮ’дҝғйҖІгҒҷгӮӢе·ҘеӨ«гӮ„гҖҒең°еҹҹж је·®гӮ’и§Јж¶ҲгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®еҸ–гӮҠзө„гҒҝгҒӘгҒ©гҒҢгҖҒй«ҳгҒ„и©•дҫЎгӮ’еҫ—гӮӢгғқгӮӨгғігғҲгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

- гғҮгӮёгӮҝгғ«еҢ–гғ»гӮӘгғігғ©гӮӨгғіз”іи«ӢгҒ®дҝғйҖІ

- еҠ©жҲҗйҮ‘гҒ®з”іи«ӢжүӢз¶ҡгҒҚгҒҜгҖҒзҙҷеӘ’дҪ“гҒӢгӮүгӮӘгғігғ©гӮӨгғігғ—гғ©гғғгғҲгғ•гӮ©гғјгғ гҒёгҒ®з§»иЎҢгҒҢжҖҘйҖҹгҒ«йҖІгӮ“гҒ§гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

- гҖҢjGrantsпјҲгӮёгӮ§гӮӨгӮ°гғ©гғігғ„пјүгҖҚгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮӘгғігғ©гӮӨгғіз”іи«ӢгӮ·гӮ№гғҶгғ гӮ’еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢдёҖиҲ¬зҡ„гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒз”іи«Ӣгғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒ®з°Ўзҙ еҢ–гҒЁеҠ№зҺҮеҢ–гҒҢеӣігӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

- з”іи«ӢиҖ…еҒҙгҒ«гҒҜгҖҒGгғ“гӮәIDгҒ®еҸ–еҫ—гӮ„гҖҒгӮӘгғігғ©гӮӨгғідёҠгҒ§гҒ®з”іи«ӢжӣёйЎһдҪңжҲҗгғ»жҸҗеҮәгҒёгҒ®еҜҫеҝңгҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ

зӨҫдјҡзҡ„гӮӨгғігғ‘гӮҜгғҲгҒЁжіўеҸҠеҠ№жһңгҒ®еҸҜиҰ–еҢ–

- еҠ©жҲҗдәӢжҘӯгҒҢзӨҫдјҡгҒ«гҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгҒҹгҒӢгҖҒгҒқгҒ®гӮӨгғігғ‘гӮҜгғҲгӮ’е®ўиҰізҡ„гҒӘгғҮгғјгӮҝгҒ§зӨәгҒҷгҒ“гҒЁгҒҢгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§д»ҘдёҠгҒ«йҮҚиҰҒиҰ–гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

- и«–ж–ҮгҒ®иў«еј•з”Ёж•°гӮ„еҸӮеҠ иҖ…ж•°гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹеҫ“жқҘгҒ®жҢҮжЁҷгҒ«еҠ гҒҲгҖҒгғЎгғҮгӮЈгӮўжҺІијүе®ҹзёҫгҖҒж”ҝзӯ–жҸҗиЁҖгҒёгҒ®еҸҚжҳ гҖҒеёӮж°‘еҸӮеҠ гҒ«гӮҲгӮӢгӮўгӮҰгғҲгғӘгғјгғҒжҙ»еӢ•гҒ®жҲҗжһңгҒӘгҒ©гӮӮгҖҒйҮҚиҰҒгҒӘи©•дҫЎеҜҫиұЎгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

- з”іи«Ӣж®өйҡҺгҒӢгӮүгҖҒжҲҗжһңгӮ’гҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«еҸҜиҰ–еҢ–гҒ—гҖҒзӨҫдјҡе…ЁдҪ“гҒ«жіўеҸҠгҒ•гҒӣгҒҰгҒ„гҒҸгҒӢгҒ®иЁҲз”»гӮ’е…·дҪ“зҡ„гҒ«иЁҳиҝ°гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ

з”іи«ӢжӣёгҒ«гҒҜгҒ“гӮҢгӮүгҒ®иҰізӮ№гӮ’еҸҚжҳ гҒ—гҖҒгҖҢзӨҫдјҡзҡ„гӮӨгғігғ‘гӮҜгғҲгҖҚгҖҢжҢҒз¶ҡеҸҜиғҪжҖ§гҖҚгҒёгҒ®еҸ–гӮҠзө„гҒҝгҒЁе…·дҪ“зҡ„жҲҗжһңгӮ’иЁҳиҝ°гҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ

гҖҗеҸӮиҖғгҖ‘

жң¬йҖЈијүгӮ·гғӘгғјгӮәгҒ®иЁҳдәӢгҒ®гҖҗгӮігғ©гғ гҖ‘гӮӮеҸӮиҖғгҒ«гҒ—гҒҰгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮQ&AгӮ„еҠ©жҲҗйҮ‘й–ўйҖЈгҒ®гӮөгӮӨгғҲгӮ’гҒҫгҒЁгӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

гғ»гҖҢеҠ©жҲҗйҮ‘з”іи«ӢгҒ§йҷҘгӮҠгӮ„гҒҷгҒ„гҖҢгӮҲгҒҸгҒӮгӮӢиӘӨи§ЈгҖҚгҒЁжҲҗеҠҹгҒ®гғ’гғігғҲгҖҚ

гғ»гғҚгғғгғҲгҒ§гҒ„гҒӨгҒ§гӮӮпјҒиЈңеҠ©йҮ‘з”іи«ӢпҪңjGrantsпјҲгғҮгӮёгӮҝгғ«еәҒпјү

гҒҫгҒЁгӮҒгҖҖеҠ©жҲҗйҮ‘жҙ»з”ЁгҒ«гӮҲгӮӢеӯҰдјҡгҒ®иіӘзҡ„еҗ‘дёҠгӮ’гӮҒгҒ–гҒ—гҒҰ

еҠ©жҲҗйҮ‘гҒ®жҙ»з”ЁгҒҜгҖҒеҚҳгҒӘгӮӢиіҮйҮ‘иӘҝйҒ”гӮ’и¶…гҒҲгҒҹгҖҒеӯҰдјҡйҒӢе–¶гҒ®жҲҰз•Ҙзҡ„гҒӘзҷәеұ•гғ„гғјгғ«гҒ§гҒҷгҖӮйҒ©еҲҮгҒӘдјҒз”»з«ӢжЎҲгҒЁиӘ¬еҫ—еҠӣгҒӮгӮӢз”іи«ӢжӣёдҪңжҲҗгҒ§гҖҒеӯҰдјҡгҒ®иіӘзҡ„еҗ‘дёҠгҒЁеӯҰиЎ“гӮігғҹгғҘгғӢгғҶгӮЈгҒ®зҷәеұ•гӮ’еҗҢжҷӮгҒ«е®ҹзҸҫгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

жҲҗеҠҹгҒёгҒ®йҒ“гҒҜе№іеқҰгҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮз”іи«ӢжӣёдҪңжҲҗгҒ«гҒҜеҠҙеҠӣгӮ’иҰҒгҒ—гҖҒжҺЎжҠһзҺҮгӮӮ30%зЁӢеәҰгҒЁеҺігҒ—гҒ„зҸҫе®ҹгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒжҢ‘жҲҰгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰеҫ—гӮүгӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҒҜиіҮйҮ‘д»ҘдёҠгҒ®дҫЎеҖӨгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

еҲқеӣһгҒ®е°ҸиҰҸжЁЎгҒӘеҠ©жҲҗйҮ‘гҒӢгӮүе§ӢгҒҫгӮҠгҖҒеӨ§иҰҸжЁЎгҒӘз¶ҷз¶ҡж”ҜжҸҙгӮ’зҚІеҫ—гҒ—гҒҹеӯҰдјҡгӮӮеӯҳеңЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮең°ж–№гҒ®е°ҸиҰҸжЁЎеӯҰдјҡгҒҢеҠ©жҲҗйҮ‘гҒ§еӣҪйҡӣеҢ–гӮ’жҺЁйҖІгҒ—гҖҒеӣҪйҡӣеӯҰдјҡгҒ«зҷәеұ•гҒ—гҒҹдәӢдҫӢгӮӮеӨҡж•°гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҖҢең°ж–№гҒ гҒӢгӮүгҖҚгҖҢе°ҸиҰҸжЁЎгҒ гҒӢгӮүгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶеҲ¶зҙ„гӮ’гҖҒжҲҰз•Ҙзҡ„жҙ»з”ЁгҒ§е…ӢжңҚгҒ—гҒҹеҘҪдҫӢгҒ§гҒҷгҖӮ

еҠ©жҲҗеҲ¶еәҰгӮ’гҖҢгӮӮгӮүгҒҲгҒҹгӮүгғ©гғғгӮӯгғјгҖҚгҒЁиҖғгҒҲгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒеӯҰиЎ“зҡ„дҫЎеҖӨеүөйҖ гҒЁзӨҫдјҡиІўзҢ®гҒ®йҮҚиҰҒгҒӘжүӢж®өгҒЁгҒ—гҒҰзңҹж‘ҜгҒ«еҸ–гӮҠзө„гӮҖгҒ“гҒЁгҒҢеӨ§еҲҮгҒ§гҒҷгҖӮдёҖгҒӨгҒ®жҲҗеҠҹгҒҢж¬ЎгҒ®жҲҗеҠҹгӮ’е‘јгҒігҖҒеӯҰдјҡе…ЁдҪ“гҒ®зҷәеұ•гҒЁеӯҰиЎ“з•ҢгҒ®жҙ»жҖ§еҢ–гҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

еҠ©жҲҗйҮ‘з”іи«ӢгҒ®зөҢйЁ“гҒҜгҖҒгҒҹгҒЁгҒҲдёҚжҺЎжҠһгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒеҝ…гҒҡж¬ЎгҒ®ж©ҹдјҡгҒ«жҙ»гҒӢгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®йҒҺзЁӢгҒ§еҫ—гҒҹзҹҘиҰӢгӮ„дәәи„ҲгҒҜиІҙйҮҚгҒӘиІЎз”ЈгҒ§гҒҷгҖӮеӨұж•—гӮ’гҖҢжҲҗеҠҹгҒёгҒ®з¬¬дёҖжӯ©гҖҚгҒЁжҚүгҒҲгҖҒжҢ‘жҲҰгӮ’з¶ҡгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҖҒеӯҰиЎ“гӮігғҹгғҘгғӢгғҶгӮЈгҒ®зҷәеұ•гҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

еҠ©жҲҗйҮ‘гҒёгҒ®жҢ‘жҲҰгҒ§еҫ—гӮүгӮҢгҒҹзҹҘиҰӢгҒЁдәәи„ҲгҒҜгҖҒеӯҰдјҡгҒ®жңӘжқҘгӮ’жӢ“гҒҸиІҙйҮҚгҒӘиІЎз”ЈгҒЁгҒӘгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮгҒ•гҒӮгҖҒгҒ“гҒ®гғҺгӮҰгғҸгӮҰгӮ’жүӢгҒ«еӯҰдјҡгҒ®ж–°гҒҹгҒӘжҢ‘жҲҰгӮ’е§ӢгӮҒгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶпјҒ

гҖҗеҸӮиҖғгҖ‘

гғ»еҠ©жҲҗиІЎеӣЈгӮ»гғігӮҝгғјпҪңе…¬зӣҠиІЎеӣЈжі•дәә еҠ©жҲҗиІЎеӣЈгӮ»гғігӮҝгғј

гғ»еҠ©жҲҗйҮ‘еӢҹйӣҶгҒёгҒ®з”іи«ӢгӮ’гҒ”жӨңиЁҺгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢж–№гҒёпҪңе…¬зӣҠиІЎеӣЈжі•дәә ж—Ҙжң¬иІЎеӣЈ